Mais uma porta aberta

Indígenas começam a ingressar na pós-graduação da UFMG para investigar temas de interesse de suas comunidades

Objetos de estudos antropológicos desde o século 19, os povos indígenas começam a desempenhar papel de sujeitos em pesquisas nas universidades brasileiras. Na UFMG, sete indígenas – procedentes de Minas Gerais, da Bahia e da Amazônia – ingressaram neste semestre letivo como alunos de mestrado e doutorado, para investigar temas como currículo e matrizes culturais, infância e cultura pataxó e o fazer epistemológico dos povos Xakriabá e Wai Wai.

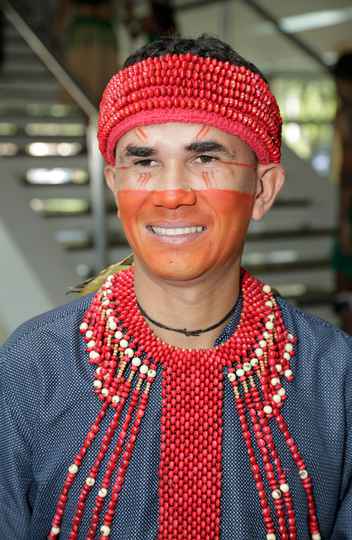

“A UFMG nos recebeu muito bem, primeiro em cursos de graduação, há mais de dez anos. Hoje já temos um pé aqui dentro, o que nos ajuda a abrir mais portas para a defesa de direitos. Isso é fundamental, porque vivemos tempos sombrios”, comenta Kanátyo Pataxoop, liderança da aldeia Muã Mimatxi, localizada em Itapecerica, Minas Gerais.

O líder destaca que a abertura de vagas específicas para indígenas viabiliza o diálogo intercultural e a troca de conhecimentos. “Sabemos que a história é mal contada, e os povos indígenas trazem essa história que não é conhecida. É muito importante que a UFMG passe a ter um arquivo histórico e uma memória sobre as culturas indígenas”, argumenta Kanátyo.

Todos os programas de pós-graduação da UFMG passaram a publicar, neste semestre, editais suplementares para atender à resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas para inclusão de pessoas negras, indígenas e com deficiência na pós-graduação stricto sensu. No Programa de Pós-graduação em Antropologia, os editais suplementares para indígenas começaram a ser lançados em 2017.

De acordo com a Resolução, para o acesso de candidatos indígenas, serão publicados, anualmente, editais específicos com a oferta de, no mínimo, uma vaga suplementar em cada curso de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Consideram-se indígenas os candidatos assim autodeclarados, que apresentarem documentos sobre sua condição de pertencimento étnico, assinados por lideranças reconhecidas de sua respectiva comunidade, e declaração da Fundação Nacional do Índio (Funai), atestando que eles residem em comunidades indígenas. Atualmente, há um indígena no doutorado e quatro no mestrado em Antropologia, um no mestrado em Arqueologia e três no mestrado em Educação.

De acordo com a reitora Sandra Regina Goulart Almeida, o ingresso de indígenas na pós-graduação amplia movimento de inclusão desses povos na UFMG, que já é feito pela Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei), da Faculdade de Educação, e pelo programa de vagas suplementares, ambos no âmbito da graduação. “A UFMG é uma instituição assentada na diversidade, e temos o compromisso de incluir outros sujeitos”, diz ela. Para a reitora, esse processo também é fundamental para o enriquecimento da própria Universidade, uma vez que os indígenas trazem um tipo de saber diferente do que se produz aqui.

Pioneirismo

Orientador de pesquisadores indígenas no Programa de Pós-graduação em Antropologia, o professor Ruben Caixeta afirma que a UFMG foi pioneira ao criar cursos de graduação para povos indígenas, “com resultados muito importantes nessa área”, e é uma das primeiras a ter essa política de inclusão na pós-graduação.

Em sua opinião, a iniciativa é relevante para outras áreas além da antropologia, que hoje opera com conceitos como pacto etnográfico e pesquisa etnográfica aplicada, que pressupõem o trabalho compartilhado entre o pesquisador não indígena e o indígena. “Se na antropologia isso é essencial, por causa da produção de um tipo de saber baseado no conhecimento tradicional, diversas outras áreas acadêmicas, como biologia, linguística, letras, educação e direito, também se beneficiam da presença de pesquisadores indígenas”, sustenta.

Atualmente, há um indígena no doutorado e quatro no mestrado em Antropologia, um no mestrado em Arqueologia e três no mestrado em Educação.

Para Caixeta, o conhecimento que essas populações têm sobre o meio em que vivem representa uma grande contribuição para a universidade, tanto no sentido epistemológico, do que é o saber e de como ele é adquirido e transmitido, quanto do ponto de vista do conhecimento específico sobre uma região, uma comunidade, uma população ou uma língua. “Ainda temos hoje, no Brasil, aproximadamente 200 línguas indígenas, muitas delas praticamente desconhecidas”, exemplifica.

O professor cita também o exemplo de mestres e doutores indígenas recém-formados pelo Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que já estão atuando na interface entre antropologia e direito, como Tonico Benites e Eloy Terena. Eles desempenham papel-chave na consolidação, implementação e acompanhamento da legislação, em questões como a permanência na terra. “A formação dessas pessoas na universidade é muito valiosa em muitas áreas”, reforça Ruben Caixeta, que destaca ainda que, além de trazer para a UFMG outras formas de manifestação da experiência humana, a inclusão é também uma contribuição da Universidade para a visibilidade das lutas políticas protagonizadas por esses povos.

Lutar para não ser a última

Primeira mulher indígena a ingressar em um curso de doutorado na UFMG, Celia Xakriabá diz que isso não a torna mais importante, mas a faz “ter responsabilidade redobrada de lutar para não ser a última”. Ela leva perguntas para a pós-graduação em antropologia e para o sistema público de educação superior. Especificamente em sua pesquisa sobre fortalecimento das epistemologias nativas por meio das vozes dos estudantes indígenas, pretende investigar se as ideias desses estudantes também entram nas universidades, ou se apenas seus corpos são acolhidos.

Além disso, questiona o fato de, em pleno século 21, ser a primeira doutoranda indígena e de não existirem professores indígenas na universidade, embora reconheça a importância da presença dos conhecimentos e dos conhecedores dessas culturas. “Sem diversidade, a ciência não é plural”, afirma Célia, que, em 2013, concluiu licenciatura na UFMG e, em 2018, defendeu dissertação de mestrado na Universidade de Brasília (UnB), na área de concentração Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais.

Vinda de território xakriabá localizado no município mineiro de São João das Missões, na divisa com a Bahia, a doutoranda ressalta que a luta indígena por direitos – como o de vagas específicas nos programas de pós-graduação – não é privilégio, mas reparo de dívida histórica. “Não estamos aqui apenas para estudar, mas também para demarcar lugares com nossos corpos e efetivar uma política pública. Tentam tirar o nosso direito à universidade, à saúde, à educação diferenciada. Antes de tirar nossas vidas, tentam matar primeiro nossos modos de vida, que é onde está a sustentação da nossa cultura e da nossa identidade”, pondera.

Na opinião de Alessandro Pataxó, mestrando em Antropologia, os povos indígenas sem a sua cultura são “como uma aranha quando passa o vento ou alguém desmancha sua teia, pois ficam vulneráveis a tudo, a outros valores, e acabam mudando e seguindo outro rumo, porque perderam sua casa”.

Célia Xakriabá diz que as pessoas consideram os indígenas como povo do passado, morto. “Cada vez que não consideram esse nosso corpo presente, não é só o governo nem só as políticas públicas que estão nos exterminando. As pessoas também estão, quando reproduzem essa mesma história. É preciso descolonizar o pensamento. E se a colonização começou por nossos pensamentos, a descolonização terá de começar pelos nossos corpos e pelos nossos pés”, afirma.

Para Siwê Pataxoop, que também chegou ao mestrado neste ano, a educação escolar indígena pode fornecer algumas diretrizes até para a educação nacional. “E o fato de estarmos dentro da universidade não significa que vamos absorver tudo, mas vamos levar o que for interessante para o nosso movimento, para a nossa vida diária e para construirmos uma educação com sustentabilidade e maior força. Isso é também uma forma de descolonizar o conhecimento”, afirma.

Voz do chamado

Para conciliar o trabalho como professores indígenas na aldeia Muã Mimatxi, em Itapecerica, e as aulas no mestrado em Educação, no campus Pampulha, Siwê Pataxoop e seu irmão Saniwê vêm a Belo Horizonte todas as semanas. Custeiam do próprio bolso cada viagem de mais de três horas, para assistir aulas, às quartas e quintas-feiras, e ficam hospedados na casa de amigos. “Não recebemos bolsa, porque temos trabalho”, explica Saniwê, que concluiu em 2016 a licenciatura em Línguas, Artes e Literatura. “É muita luta”, resume.

Siwê, que atua na aldeia desde 2005 como professor de matemática e fez graduação na UFMG de 2006 a 2011, antes da implementação do curso regular, afirma que gostaria de se dedicar integralmente ao mestrado, mas também não conseguiu bolsa. Apesar das dificuldades, ele considera necessário “ouvir a voz do chamado”, que é interna e também vem do seu povo, para buscar “outras aberturas de luta e de vida”.

Vinda de território xakriabá localizado no município mineiro de São João das Missões, na divisa com a Bahia, a doutoranda [Célia Xacriabá] ressalta que a luta indígena por direitos – como o de vagas específicas nos programas de pós-graduação – não é privilégio, mas reparo de dívida histórica.

Para ele, o mestrado não é simplesmente uma formação, mas uma conquista de espaço e de respeito aos povos indígenas. “Esse é o chamado, quando na vida cotidiana a gente sente falta de alguma coisa. E a educação escolar indígena sempre quer alguma coisa a mais dos seus professores, das suas lideranças, da sua comunidade. Ela nunca é parada no tempo, é igual ao clima e à vida, sempre se remolda, nesse ciclo de vida, da natureza e da sociedade”, define.

Desde o início deste ano, Alessandro Pataxó deixou a aldeia Barra Velha, no território do Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, no Sul da Bahia, para cursar mestrado em Antropologia na UFMG. “A primeira dificuldade é deixar a família. E há outras, como a alimentação, que é diferente, e os problemas financeiros, porque, com a bolsa, preciso me manter, pagar hospedagem e alimentação. Mas estamos aqui também para quebrar essas barreiras, para que possam vir outros colegas”, diz.

Para grande parte desses estudantes, as barreiras incluem a dificuldade com a língua portuguesa e com a forma de vida em ambientes urbanos, nos quais se sentem como estrangeiros. “Dois dos nossos alunos do mestrado vieram de aldeias no Norte do Pará e aprenderam a língua portuguesa aos 19 anos de idade”, comenta o professor Ruben Caixeta.

É o caso de Roque Yaxikma Wai Wai, de 26 anos, que concluiu graduação na Universidade Federal do Oeste do Pará, sediada na cidade de Santarém, e é oriundo de território no norte do estado, na divisa com Roraima. Além da saudade dos pais e irmãos, com os quais não pode se comunicar facilmente por não terem acesso a celular, Roque ainda não tem desenvoltura para falar e entender a língua portuguesa.